戛纳电影节第八日综述:再见语言,再见戈达尔

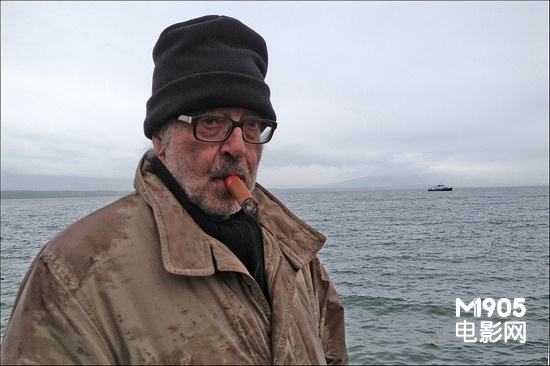

让-吕克·戈达尔

当地时间5月21日,戛纳电影节进入到了第八个比赛日的赛程。在当日的主竞赛单元里,有两部竞赛片和观众见面:分别是《艺术家》的导演米歇尔·哈扎纳维希乌斯拍摄的车臣题材影片《搜寻》和千呼万唤始出来的法国电影新浪潮大将让-吕克·戈达尔的新作《再见语言》。这两部电影题材截然不同,拍摄手法也南辕北辙,在当日的戛纳刮起了一阵讨论的旋风。评论方面,两部影片的口碑均不算坚挺,戈达尔依旧先锋并且让人看不懂,而《搜寻》则得到了差评。

场刊评分方面,《狐狸捕手》的分数经过修正,改为2.8分,在2~3分的档口中,位列前茅。分数最高的影片依旧是《透纳先生》的3.6和《冬眠》的3.4。河濑直美的《第二扇窗》得分2.3分,并不出挑,目前暂时位列倒数第四。令人感到振奋的是,达内兄弟的影片《两天一夜》的分数为3.0,也挤进了3分档。戛纳赛程过半,尚有数部影片未上映,已有三部影片评分过三,本届戛纳的水准之高可见一斑。

在次日,也就是第九个比赛日中,将上映英国著名导演肯·罗奇的传记片《吉米的舞厅》和泽维尔·多兰的《妈咪》。肯·罗奇和迈克·李一样,是英国著名的现实主义电影大师,英伦文艺片的代表人物。他的《吉米的舞厅》被很多媒体认为是本届戛纳最最重要的竞赛片之一。

《再见语言》剧照

《再见语言》:再见,戈达尔

一脚重重踩进电影史,被阿巴斯·基亚罗斯塔米描述为电影史的断代人物的让-吕克·戈达尔很难用一个简单的履历来讲述,钟爱者奉其为至高无上的电影之神;贬低者认为他除了哗众取众再无长处,而且是一个装逼犯。不过,无法否认的是,戈达尔是一个热情高产、古怪高傲、电影诘屈聱牙的激进派导演。在他长达70余年的职业生涯中,他拍过39部电影以及数不清的创意短片。三年前他曾以“年事过高”拒绝参加奥斯卡终身成就奖颁奖礼。戈达尔在巴黎出生成长,这座城市曾在他1959年的《筋疲力尽》中定格成永恒经典,他曾为安德烈·巴赞创办的法国知名刊物《电影手册》供稿,也正是那段时间的钻研为他打下深厚的电影素养基础。作为新浪潮的老将,戈达尔特别热爱在电影形式上做出新鲜尝试,正是看到维姆·文德斯执导的3D纪录片《皮娜》之后,他兴致勃勃地摆上两台佳能5D2出了这部《再见语言》。

《再见语言》的故事很简单,一名已婚女人遇到位单身汉,他们相爱、争吵、打架,一只徘徊在城乡之间的流浪狗看到了他们俩。很久以后女人和男人又再见面,那只狗也在其中并且开始说人话,他们三个变得你中有我我中有你,但是女人的前夫突然出现粉碎了一切,之后第二个故事开始,仿佛跟之前一样又有所不同,电影最终在狗吠和婴儿的哭声里结束,另外我们还会看到片中有人谈论知更鸟的死亡、数学的真理以及遗产的分配。看上去杂乱的所有东西都将浓缩在70分钟里,而且是3D的。戈达尔在《电影社会主义》里就用大量的高谈阔论的语言,反讽了语言无用。而在这部电影中,它让一条狗开口说话,并进一步宣告了语言的死亡。影片的字幕时而闪现,时而消失,而且简短的字幕和大段的台词非常不协调,似乎“再见语言”的含义就在这其中得到了显现。

戈达尔的电影一直充满了先锋性和实验色彩,这种“玩弄电影”的心态到了大师晚年更是昭然若揭。他随心所欲地把各种和电影有关的或者是无关的元素拼贴在一起,创造出了一大堆打上了戈达尔标签的影片。这部叫做《再见语言》的影片也不例外,片中充满了对画面、声音的匪夷所思的使用,剪辑奇特、故事非比寻常、台词云山雾罩。其实,这种拍摄电影的思维方式,在戈达尔成名的那些新浪潮电影中就有了暗示,只不过他现在是用这些元素来拍摄电影,而不是拍摄的电影中带有这些元素。这样的摄制方式让影片成为了先锋的实验品。能理解的人很少,而喜欢的人或许更少。实验电影,并不是要说一个故事,而是试探电影的视听语言和表达语汇的各种可能性。所以,很多媒体说的“看不懂”、“搞不明白”也就情有可原了。戈达尔和米开朗基罗·安东尼奥尼、安德烈·塔科夫斯基、贝拉·塔尔等等导演那一样,是那种致力于把自己的想法用影像和声音表达出来的导演。这种表达,在塔可夫斯基的手中成为了诗电影,而在戈达尔的颠覆与激情之下,成为了新浪潮和现在的探索之作。

对于这部电影,众多媒体给出的评论相当审慎,毕竟戈达尔是这个世界为数不多的还在拍摄电影的符号性人物之一。《好莱坞报道者》称:“碎片化的声音、音乐、对白、故事、画面,组成了部电影。没有逻辑也没有关联,这就是《再见语言》。3D的画面,对所有人来说就是一种挑战,技术性的工作,戈达尔也能处理的非常具有个人色彩。摒弃了观赏性的影片,或许才更加戈达尔。这部影片告诉我们‘我到这里就是为了告诉你不是,然后去死’。不知道这部电影会不会是83岁的戈达尔的‘再见,戈达尔’之作。”IndieWire给了B+,这个分数似乎对大师有一些不敬。该文评论称:“当然,如果有什么别的导演胆敢拍摄这么一部谜一样的言在此而意在彼的电影,那就等着大家口诛笔伐吧。但是戈达尔就不一样了,他在开始拍摄这部电影之前,我们就在研究和讨论这部电影的意义。戈达尔用自己的各种稀奇古怪的工具拍摄了这部实验电影,应该说,他的电影,满足了所有人对他的影片的想象和需求。”《每日银幕》称:“影片中的文本,也即是语言部分,就像是游戏一般,频繁、神秘、哲学化倾向严重。各种文学意境和意象来得飞快、含义隽永。陀思妥耶夫斯基、福楼拜和克利福德·西马克、AE范沃格特被融合在一起,显得独树一帜。如果硬要说,那么这部带有科幻色彩的影片,就是戈达尔的‘反-《阿凡达》’之作”。

《搜寻》剧照

《搜寻》:转型不成功的导演

《艺术家》导演米歇尔·哈扎纳维希乌斯这几年算是出尽了风头,他的那部黑白默片《艺术家》成为了这个浮躁年代里的艺术典范。毕竟,在这个五音五色的世界里,拍摄一部黑白默片,需要的不仅仅是胆量还是气度和能力。在《艺术家》走红戛纳并且拿到奥斯卡之前,米歇尔·哈扎纳维希乌斯只是一位名声并不算太大的法国导演,最著名的作品就是两部“OSS117”(即《法国特工117》系列电影)。这是两部带有讽刺、嘲笑、解构意味的间谍喜剧片。《艺术家》是他独立执导的第四部长片,就获得了成功,而他也成为了世界上首屈一指的导演。这部叫做《搜寻》的影片,则是他独立执导的第五部长片。

《搜寻》是一部题材敏感而讨巧的影片。整部影片由两条线、四个关键人物组成。在命运的安排之下, 这四个原本毫无瓜葛的人物产生了交集。在车臣战争的一次战斗中,一对父母被杀死,留下了一个小男孩和他的姐姐。不幸的是,这两个孤儿也走失了。都成为了难民,在艰辛地生活。卡洛琳,是一个欧洲人道组织的工作者,她在车臣碰到了这个小男孩,她帮助他,让他一点一点地回到了正常生活的轨道。与此同时,小男孩的姐姐萨莎正在焦急地寻找自己的弟弟,她几乎走遍了每一个难民营。20岁的歌利亚是一个俄罗斯的新兵蛋子,刚刚入伍,在部队里无所事事。战地的生活正在渐渐摧毁他那颗年轻而稚嫩的心……

其实,《搜寻》是一部翻拍片,原版影片是弗雷德·金尼曼拍摄于1948年的《乱世孤雏》,这部电影参加了当时的威尼斯电影节,并在1949年的奥斯卡上获得了最佳编剧奖。米歇尔·哈扎纳维希乌斯之所以选择了用翻拍一部二战片的方式来讲述车臣的故事,有好几个方面的原因。首先他参与制作了一部关于车臣故事的纪录片,了解到了车臣人民的真实生活;其次,他想拍摄一部车臣题材的电影,但却无从下手。在迷乱之际,他想到了《乱世孤雏》这部电影,继而找到了用孤儿和人道主义援救者的角度切入车臣问题的想法。这么做,有一个好处就是能让人看到真正的车臣人民的生活和战争为他们带来的伤害。在国际上,很多人一提到车臣就认为那里没有一个好人,全部是恐怖分子,可是实际情况根本不是这样。米歇尔·哈扎纳维希乌斯想表达的,就是这个意思。影片采用了多线程叙事的方法,在影片的最后,他给出了一个不涉及价值判断,只有生活本真的结尾。米歇尔·哈扎纳维希乌斯解释说:“这个结尾我自己也很忐忑。我觉得,如果你真的要在杀手和幸存者受害者之间做出一个选择。那么我觉得,历史和生活会永远选择放下手中的武器。”

不过影片并没有得到料想之中的好评,大多数媒体都觉得拍摄喜剧的米歇尔·哈扎纳维希乌斯转行拍摄战争片是一件相当不靠谱的事情。《好莱坞报道者》称:“米歇尔·哈扎纳维希乌斯来了一个180度的大转变,拍摄了一部讲述车程战争的影片。影片最大的问题在于角色的片面性和单一性太为严重。几乎是所有的角色从始至终都是一个面孔、一个价值观。他们在电影的故事中,没有发生变化。这群人物,没有过往、没有成长更没有对事物的洞察和他人的关怀。他们所专注的就是自己的事情。”《综艺》杂志称:“影片故事断裂,没有趣味也没有意思。前半部分和后半部分严重割裂。而且影片太急于说教,没有把故事组织好。这是一部艰苦的、笨拙的影片。”IndieWire一样不喜欢影片,只给出了D分,并称:“从一开始,米歇尔·哈扎纳维希乌斯就在犯错误,他把一种西方的道德价值观强加在所有的人物身上,每个人物都是一个符号。然后,他在组织这些符号为他的价值观服务。这是大错特错的。他这种沾沾自喜、自以为是的误解和幻觉,让这部电影成为了整个戛纳竞赛单元里最令人沮丧的影片——甚至会使全年的最令人难过的影片之一。”按照这种评论态势,影片或许在上映之后也无法得到好的票房。虽然有安妮特·贝宁和贝热尼丝·贝乔主演,但是影片质量不高,她们的表演也回天乏术。